富岡製糸場と絹産業遺産群

群馬県立

世界遺産センター

『世界を変える生糸の力』研究所

Slider6-1

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

Slider2-1

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

Slider3-1

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

Slider4-1

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

Slider5-1

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

Slider1-1

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

日本の発展を支えた絹。

世界の人々の生活を華やかに変えた絹。

今でも続く絶え間ない技術革新と技術交流の

原点がここにある。

お知らせ・新着情報

お知らせ・新着情報

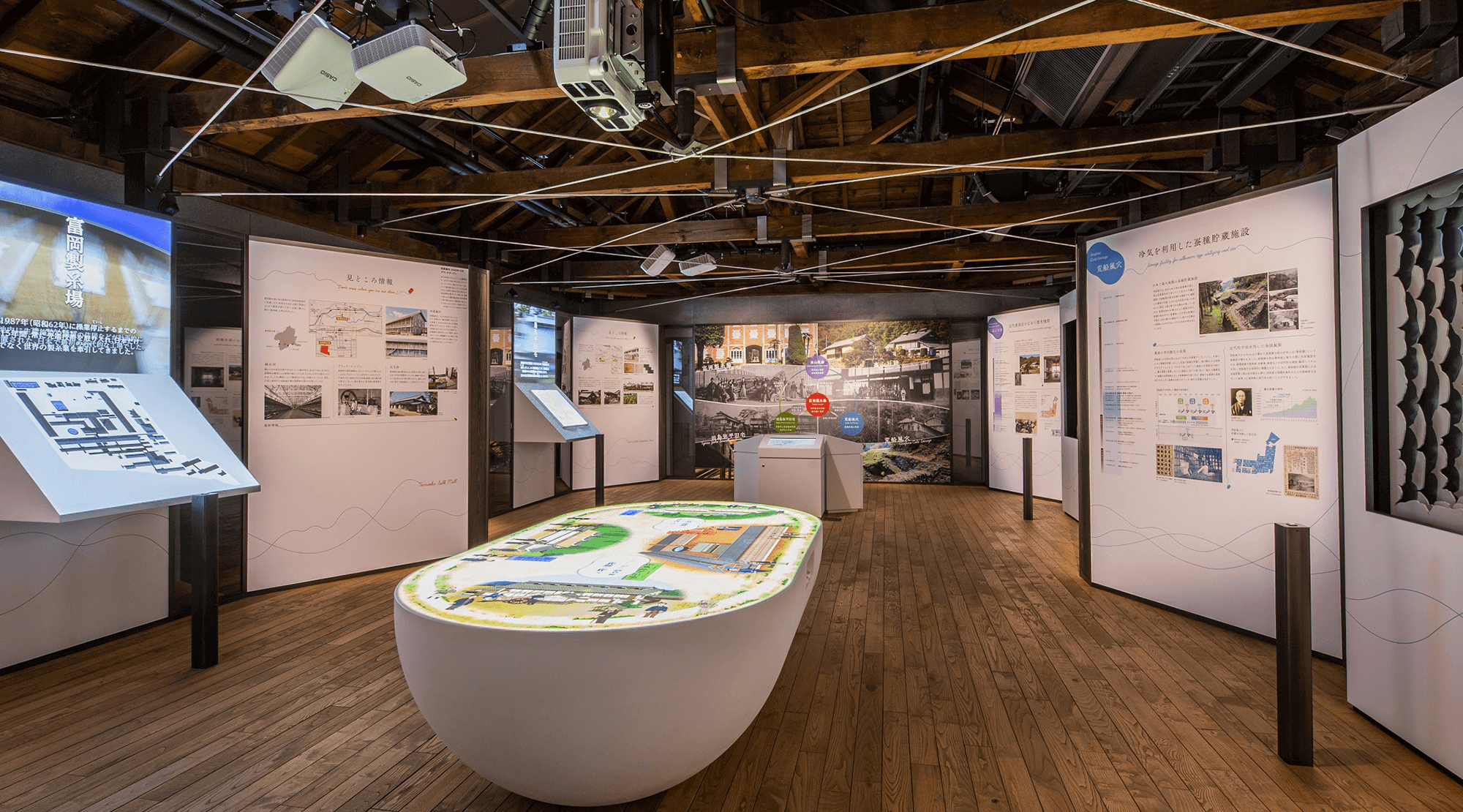

富岡市役所東に富岡製糸場と絹遺産群のための【群馬県立世界遺産センター】が誕生いたしました。本施設は上州富岡駅と市役所の間にある歴史的な倉庫群を再利用・再開発されて設立いたしました。

1号(れんが積み)、2号(大谷石積み)、3号(土壁)の3棟の倉庫と、乾燥場(木造)の4つの建造物から構成されています。この内1号(れんが積み)を世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」のガイダンス施設として生まれ変わりました。

世界遺産センターでは、世界遺産の価値を伝えるとともに、日本遺産などの本県の豊かな絹遺産を総合的に発信し、調査研究を行います。

「富岡製糸場と絹産業遺産群」は

平成26年6月25日に世界遺産に登録されました。

下記はそれを構成する資産群です。

富岡製糸場と絹産業遺産群については

富岡製糸場とは

明治5年(1872)に明治政府が設立した官営の器械製糸場です。民営化後も一貫して製糸を行い、製糸技術開発の最先端として国内養蚕・製糸業を世界一の水準に牽引しました。また、田島家、荒船風穴、高山社などと連携して、蚕の優良品種の開発と普及を主導しました。

田島弥平旧宅とは

通風を重視した蚕の飼育法「清涼育」を大成した田島弥平が、文久3年(1863)に建てた住居兼蚕室です。間口約25m、奥行約9mの瓦葺き総2階建てで、初めて屋根に換気用の越屋根が付けられました。

高山社跡とは

明治16年(1883)、高山長五郎は、通風と温度管理を調和させた「清温育」という蚕の飼育法を確立しました。翌年、この地に設立された養蚕教育機関高山社は、その技術を全国及び海外に広め、清温育は全国標準の養蚕法となりました。

荒船風穴とは

明治38年(1905)から大正3年(1914)に造られました。岩の隙間から吹き出す冷風を利用した蚕種(蚕の卵)の貯蔵施設で、冷蔵技術を活かし、当時年1回だった養蚕を複数回可能にしました。

群馬の世界遺産や日本遺産、セカイト周辺のイベントなど、様々な情報を発信しています。

#ぐんまきぬ旅 の投稿をRepostしてご紹介させていただく場合があります。

フォロー&#ぐんまきぬ旅の投稿お待ちしております!